Hypothèque transfrontalière : compatibilité et limites entre les législations françaises et italien

Dans un contexte européen en constante évolution, la mobilité transfrontalière des citoyens et des entreprises est devenue une réalité quotidienne. À l’heure où les échanges économiques entre la France et l’Italie s’intensifient, la question des hypothèques transfrontalières se pose de manière cruciale. Comment concilier les différences législatives et garantir une sécurité juridique à ceux qui souhaitent investir de part et d’autre des Alpes ? Ce sujet, bien que technique, vous concerne peut-être si vous envisagez un achat immobilier au-delà des frontières. Plongeons au cœur du droit immobilier, là où directives européennes, accords interétatiques et conventions internationales s’entrelacent pour former le maillage complexe du droit moderne.

Les directives européennes et leur impact sur les hypothèques transfrontalières

Afin de comprendre les complexités juridiques des hypothèques transfrontalières, il est primordial de s’intéresser aux directives européennes qui visent à harmoniser les législations entre les États membres. Ces textes, bien qu’ils n’aient pas de force contraignante en eux-mêmes, incitent les pays à adapter leur législation locale pour favoriser la coopération et la fluidité des échanges économiques.

- 1 Directive sur le crédit immobilier

- 2 Effets pratiques de l’harmonisation législative

- 3 La coopération entre États : accords, conventions et cadre juridique

- 4 Accords bilatéraux et conventions

- 5 Cadre juridique et rôle de la Commission Européenne

- 6 Procédures et formalités juridiques : un défi transfrontalier

- 7 Les défis de la traduction et de l’interprétation

- 8 Hypothèques transfrontalières : perspectives et avenir

Directive sur le crédit immobilier

Directive sur le crédit immobilier

La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été un tournant décisif. Elle impose aux États membres d’assurer une transparence accrue et de fournir des informations claires aux emprunteurs. Cette directive établit un cadre commun, garantissant que les consommateurs bénéficient des mêmes protections, qu’ils soient en France ou en Italie.

Effets pratiques de l’harmonisation législative

La mise en œuvre de ces directives a permis de réduire les disparités entre les législations nationales, facilitant ainsi les transactions transfrontalières. Cependant, chaque pays garde une certaine latitude dans l’application, ce qui peut parfois engendrer des différences d’interprétation et de mise en œuvre. Par exemple, la manière dont les taux d’intérêt et les frais annexes sont calculés peut varier, influençant le coût global du crédit.

Ainsi, bien que les directives européennes soient un outil puissant pour guider les pays vers une harmonisation législative, il reste un fossé entre la théorie et la pratique, ce qui rend indispensable une connaissance approfondie des spécificités locales avant de s’engager dans une hypothèque transfrontalière.

La coopération entre États : accords, conventions et cadre juridique

Pour que les hypothèques transfrontalières fonctionnent dans un paysage européen complexe, la coopération entre les États est essentielle. Cette coopération prend plusieurs formes, allant des accords bilatéraux aux conventions internationales, en passant par la mise en place d’un cadre juridique solide.

Accords bilatéraux et conventions

La France et l’Italie, en tant que voisins proches et partenaires économiques majeurs, ont signé divers accords pour simplifier les transactions immobilières transfrontalières. Ces accords bilatéraux visent à réduire les obstacles administratifs et à garantir une reconnaissance mutuelle des droits et obligations.

Cadre juridique et rôle de la Commission Européenne

La Commission Européenne joue un rôle central dans la facilitation de ces accords en fournissant un cadre juridique harmonisé qui soutient les négociations entre les États membres. Ce cadre est important pour assurer que, malgré les différences législatives, les principes fondamentaux du droit européen soient respectés.

Par exemple, les conventions de Bruxelles et de Lugano régissent les compétences juridictionnelles et la reconnaissance des jugements, facilitant ainsi l’exécution des décisions judiciaires dans des affaires transfrontalières.

Cependant, la coopération n’est pas toujours aisée, car chaque pays a ses propres priorités économiques et politiques. Il est donc crucial de rester informé des changements législatifs et d’avoir recours à un conseil juridique expert pour naviguer dans ce dédale complexe.

Procédures et formalités juridiques : un défi transfrontalier

Naviguer entre les différentes procédures juridiques françaises et italiennes requiert un savoir-faire et une compréhension aiguë des formalités administratives de chaque pays. En dépit de la volonté de coopération, les procédures peuvent s’avérer parfois fastidieuses et détenir des implications juridiques importantes pour les parties impliquées.

Les démarches notariales et administratives

En France, le rôle du notaire est central dans la procédure d’hypothèque, garantissant la légalité et la sécurité de la transaction. En Italie, la fonction notariale s’apparente à celle de la France, mais avec des spécificités propres, telles que des droits d’enregistrement et des taxes légèrement différents.

Les défis de la traduction et de l’interprétation

Lorsque vous engagez une procédure transfrontalière, la traduction des documents devient un enjeu crucial. Les nuances terminologiques et les différences culturelles peuvent entraîner des mécompréhensions aux conséquences juridiques graves.

De plus, chaque pays a ses propres exigences en matière de documentation. Par exemple, un document valide pour une hypothèque en France pourrait nécessiter des adaptations ou des certifications supplémentaires pour être reconnu en Italie.

Ainsi, bien que les procédures administratives puissent être perçues comme des obstacles, elles garantissent la rigueur et la sécurité juridique des transactions transfrontalières. Une préparation minutieuse et un accompagnement adéquat sont vos meilleurs alliés pour surmonter ces défis.

Hypothèques transfrontalières : perspectives et avenir

À l’aube de nouvelles exigences économiques et sociales, l’hypothèque transfrontalière se présente comme un instrument de choix pour ceux qui souhaitent investir au-delà des frontières nationales. Mais quelles sont les perspectives d’avenir pour ces transactions, et comment les législations évolueront-elles pour répondre aux défis à venir ?

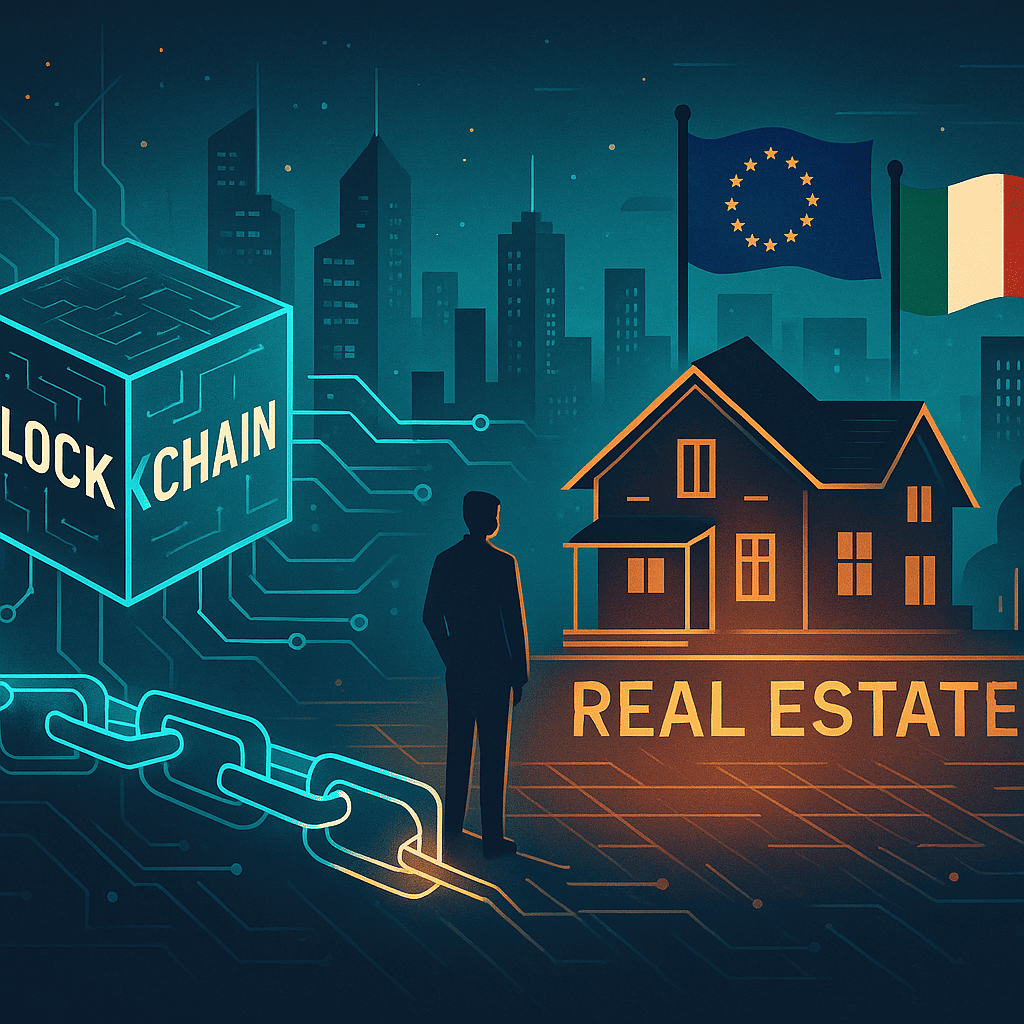

Tendances actuelles et innovations

Avec l’essor des technologies numériques et de la blockchain, le secteur immobilier explore de nouvelles pistes pour simplifier et sécuriser les transactions transfrontalières. Ces innovations promettent de réduire les délais et les coûts associés aux hypothèques, tout en augmentant leur transparence.

Vers une uniformisation législative renforcée

L’Union Européenne est actuellement engagée dans une réflexion sur l’avenir de la coopération législative en matière immobilière. Les discussions portent sur la possibilité d’une harmonisation plus poussée des règles entre les États membres, afin de faciliter davantage les échanges transfrontaliers.

Enjeux environnementaux et responsabilité sociétale

Dans un monde de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales, les hypothèques transfrontalières pourraient également intégrer des critères de durabilité. Cette dimension écologique influence déjà le choix des investisseurs, qui privilégient des biens respectueux de l’environnement.

L’avenir des hypothèques transfrontalières semble prometteur, à condition que les adaptations législatives et les innovations technologiques continuent de suivre l’évolution des attentes des consommateurs.

L’hypothèque transfrontalière est un outil puissant pour dynamiser les échanges économiques entre la France et l’Italie. Cependant, sa mise en œuvre requiert une compréhension fine des législations et des procédures administratives propres à chaque pays.

L’harmonisation européenne, bien que complexe, offre un cadre essentiel pour garantir la sécurité juridique des transactions. Grâce aux accords bilatéraux et aux directives européennes, des avancées significatives ont été réalisées. Pourtant, des défis subsistent, notamment en matière de traduction et de coopération administrative.

Pour vous engager sur le chemin des hypothèques transfrontalières, il est essentiel de vous entourer de professionnels expérimentés et de rester informé des évolutions législatives et technologiques. La clé d’une harmonisation réussie réside dans la capacité à anticiper les changements et à s’adapter rapidement à un contexte en constante évolution.

En adoptant une approche proactive et en cultivant une connaissance approfondie des systèmes juridiques des deux pays, vous serez mieux préparés à tirer parti des opportunités transfrontalières et à naviguer avec succès dans ce domaine complexe mais passionnant.